先生終不言(先生ついに言わず)(「近思録」)

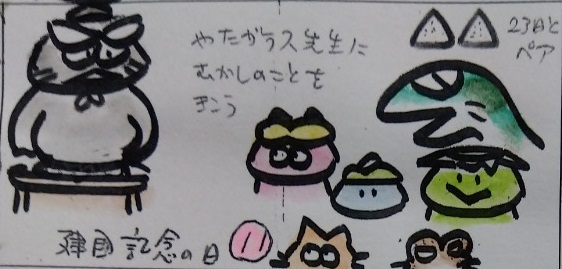

建国記念の日は、大日本帝国憲法の公布記念日なんです。60年目ぐらいに全面改正されました。

・・・・・・・・・・・・・・・

北宋の時代、ある日のことです。

君実嘗問伊川先生、云、欲除一人給事中、誰可為者。

君実かつて伊川先生に問いて云う、「一人の給事中を除せんと欲す、誰か為すべき者ぞ」と。

「君実」は、最晩年に旧法党の切り札にされてしまいますが、正直の上に馬鹿がついてしまうタイプの穏公・司馬光さまの字です。「給事中」は門下省の官僚で、確定して施行される直前の詔書をチェックして、駁言(批判のコトバ)することを掌る、極めて重要で花形の役職です。朝廷の中で手順を踏んできた施策を、彼一人で止めてしまうことさえできる。

司馬君実さまがある時、程伊川先生にお訊きになった。

「給事中を一人採用したいと思っているんじゃが、誰がいいと思うかな」

伊川先生は答えた、

初若泛論人才、却可。

初めもし人才を泛論せば、却って可なり。

「もし最初から、いい人材がいるかどうかということを訊いてくれたならば、逆にしかるべきやつを推薦できた。

だが、

今既如此、頤雖有其人、何可言。

今既にかくの如し、頤(い)、その人有りといえども、何ぞ言うべけん。

おまえさんは給事中に推薦しろと来たわけだ。確かにわし(「頤」は伊川先生の本名)にはこの人物がよいという目星があるが、どうしてその名前を言うことができようか」

人材を挙げることは「公論」だからできるのですが、一定の職に知り合いを推薦することは「私欲」になるから出来ないのです。

司馬君実はにこやかに言った。

出於公口、入於光耳。又何害。

公の口より出で、光の耳に入る。また何か害あらん。

「おまえさんの口から出て、わし(「光」は司馬君実の本名)の耳に入るわけで、他の誰にも関係ない。何の問題もないのではないかな」

伊川先生は司馬君実をじっと睨みつけた。

司馬君実は穏やかな目で伊川先生を見つめていた。

先生終不言。

先生ついに言わず。

伊川先生はとうとう一言も言わなかった。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「二程遺書」巻十九より(「近思録」君子処事方篇所収)。伊川先生は文字通りの偏屈。司馬君実も「迂叟」(遠回りするじじい)と評された人で、心に思ったことは正直に言わなければならないという強い倫理観があって、どうも意識的に頭の回転を遅くしているような人なのです。普通の人なら、こんな言い方したら程伊川は怒る、とわかるようなことを、正直に言います。二人とも仲は悪くないし、お互いを認め合っている間柄なのですが、おそらく会話はいつも途中から悪い雰囲気になって、黙りこくって終わりになっていたのではないかと思います。二人とも六十歳を超えてもこうですから、大人になりきれてなかったのです。おれたちにも少し似ているかも。